通勤換房價殘酷抉擇!每天多1小時省500萬 網淚:年輕用時間換金錢,老了用錢買時間

【M傳媒房產中心/專題報導】

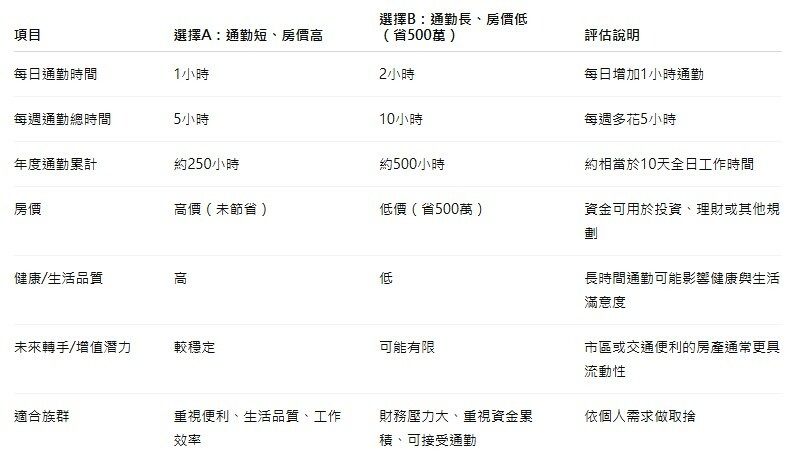

對許多年輕族群而言,購屋是一生中重要的財務決策,而房價與生活品質的取捨往往讓人糾結。最近有網友在房地產論壇上提問:「如果每天上班通勤要多一小時,但房價可以便宜500萬,值得嗎?」這個問題不只是個人偏好,更是現實生活中許多人面臨的抉擇。

通勤時間的增加,對生活節奏與身心健康有直接影響。

根據統計,台灣上班族平均每日通勤時間約為45分鐘至1小時,而每日額外多一小時的通勤,意味著每週多出約5小時,每年則累計近250小時。這些時間本可用於休閒、陪伴家人或個人成長,長期下來可能對身體健康與心理狀態產生隱性成本。尤其是上下班高峰期的交通壓力,不僅增加通勤疲勞,也可能影響工作表現與生活品質。

然而,500萬的房價差異對購屋族來說也是一筆龐大資金。

若選擇便宜的房子,可能可減少貸款壓力、降低月付金,甚至增加資產彈性。對於首購族或年輕家庭而言,這筆節省的金額,可能用來投資、教育或提升生活品質,長期效益不容小覷。

房地產專家指出,這是一個「時間成本與金錢成本的取捨問題」。

如果購屋者重視居住舒適與便利性,短時間內多花一點錢買靠近工作地點的房子,可能更符合長期生活需求。而若購屋者財務目標明確,想透過房產節省資金或累積資產,接受較長通勤時間也未嘗不可。但值得注意的是,通勤所增加的時間成本不能僅用金錢衡量,它可能影響健康、家庭互動與生活滿意度。

此外,房屋地點與未來增值潛力也需納入考量。

靠近市區或交通便利的房產,不僅提供生活便利,也通常有較穩定的轉手市場;而偏遠區域雖價格便宜,但未來增值空間有限,出售時可能需要折價,形成潛在風險。

對於年輕族群或首購族而言,這個問題沒有絕對答案,重點在於「生活方式優先順序」的取捨。如果財務壓力小、能承受每日多一小時通勤,並且希望節省資金做其他規劃,選擇便宜房屋是合理選擇;反之,若重視生活品質、通勤便利與日常舒適,付出較高房價換取便利,也是不錯的決策。

總結來說,購屋不只是買房子,更是生活方式的選擇。

每天通勤多一小時,雖能省下500萬,但是否值得,必須結合個人需求、健康考量以及財務規劃,仔細衡量後做出最適合自己的決定。買房,永遠不是單純看價格,而是衡量時間、金錢與生活質量的平衡藝術。