隋棠事件揭開社區黑暗面!管委會權力失控 住戶怒:磁扣被亂鎖、規約當王法

【M傳媒房產中心/專題報導】

近日藝人隋棠因住家修繕問題與社區管委會槓上新聞版面,再度將集合式住宅管理爭議推上輿論焦點。事件大意指出,頂樓漏水影響到隋棠住處,若屬於公共區域,管委會依規有管理與修繕義務。但具體事實仍待釐清,本篇將從社區自治與管委會運作角度,探討台灣集合式住宅管理的現況與問題。

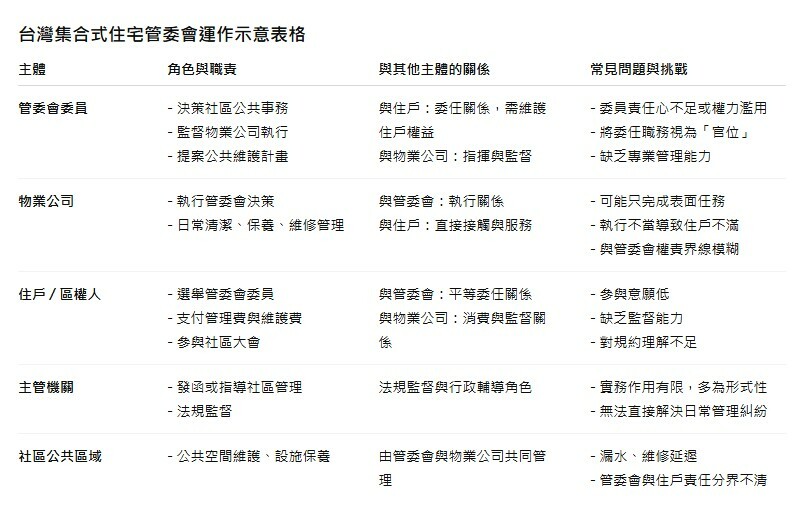

作者分享自身經驗,從台北舊公寓搬入新北電梯大樓,親身參與過兩次區大會後便再未出席,認為社區自治如同台灣民主縮影,存在「參與冷感」與「自治效率低」的現象。集合式住宅必須依靠管委會來維護公共區域與推動公共事務,區權人彼此推選出委員組成管理團隊,由物業公司作為執行機關負責落實決策。除了物業公司,日常維護還涉及機電、清潔、保險等承攬關係,但管委會的運作往往與社區住戶的實際需求脫節。

專家指出,許多管委會存在兩極化問題:

有人搶著當委員,也有人無人願意承擔。現行法規下,委員關係屬無償委任,可拒絕擔任或隨時卸任,法律責任與道德責任不同。若以扣抵管理費等方式「鼓勵」擔任委員,法律責任與實務壓力也會隨之增加。換言之,管委會委員與住戶間的法律關係是平等的,類似「公僕」角色,但實務上不少委員將自身定位錯置,把管理職權視為「官位」,出現不當干預住戶權益的現象,例如住戶磁扣被莫名取消、違法規約濫用等,甚至觸及民法與刑法規範。

法律與主管機關雖存在,但在實務上往往只是形式性干預。

管委會不是法人,若發生糾紛,即便勝訴,最後支付修繕費用的仍是全體住戶,管委會本身無獨立財產可供執行。專家分析,問題核心並非僅在管委會,而是大部分住戶缺乏積極監督與參與意願,冷漠、鄉愿或缺乏能力,使各類社區亂象長期存在且難以根治。

作者指出,規約本質上僅是住戶間的生活公約,但部分委員將其視作「王法」,加上法律效力有限,容易滋生權力濫用與管理混亂。社區治理不只是法規或管委會的問題,更是整體住戶參與與文化心態的反映。若住戶普遍漠視社區事務,即使法規再完善,仍難避免管理亂象。

總結來說,隋棠事件凸顯台灣集合式住宅管理的結構性問題:

管委會角色重要但存在制度與實務缺口,物業公司執行與住戶監督之間缺乏平衡,法律與規約只能部分解決糾紛。真正改變,需要社區住戶積極參與、了解自身權利義務,並建立合理監督與決策機制。唯有如此,集合式住宅才能兼顧公共維護與住戶權益,避免管委會亂象持續發生。